Cher client, chère cliente, cet article est pour vous.

Vous avez un événement à organiser, il y aura des participant·es étranger·ères et l’un·e des intervenant·es comprend l’anglais « mais j’le parle pas très bien ».

Ni une, ni deux, vous sautez sur votre clavier et tapez sur Google « traducteur anglais Bordeaux/Paris/Lyon/Montpellier » (rayez la mention inutile).

Et c’est là votre première erreur. Vous pensiez chercher un traducteur ou une traductrice, en fait, c’est d’un·e interprète dont vous avez besoin.

Entendons-nous bien, je ne parle pas ici d’un·e chanteur·euse ou d’un·e acteur·ice (quoique… J’y reviendrai probablement dans un prochain article).

Interprète ≠ Traductaire

Pour faire simple, les traductaires (c’est la version inclusive du mot « traducteur ») traduisent des textes à l’écrit, tandis que les interprètes « traduisent » des discours à l’oral.

Gare à vous si vous employez le terme de « traductaire » pour parler d’un·e interprète ! Les interprètes sont des êtres sensibles et surtout, iels exercent un métier de langue et sont donc très attaché·es au sens des mots !

Sans rancune, toutefois, car notre métier est peu répandu et donc relativement méconnu.

Si vous ignoriez ce que je viens de vous exposer, c’est que cet article est fait pour vous.

Parlons langues

Nous allons commencer par les bases.

Chaque interprète a ce qu’on appelle une combinaison linguistique (ai-je besoin de préciser qu’iel est polyglotte ?). Elle se décompose comme suit :

Langue A : langue maternelle, maîtrise parfaite. L’interprète peut interpréter depuis et vers cette langue.

Langue B : langue dite « active », c’est-à-dire que l’interprète possède une excellente maîtrise de cette langue, bien qu’il ne s’agisse pas de sa langue maternelle, et est en capacité d’interpréter aussi bien depuis cette langue que vers celle-ci. On appelle cela un « retour ».

Langue C : langue dite « passive ». L’interprète possède une excellente compréhension de cette langue et est capable d’interpréter depuis mais pas vers celle-ci.

L’interprète peut avoir plusieurs langues A, B et C. Iel peut également n’avoir aucune langue B ou aucune langue C.

En ce qui me concerne, par exemple, je suis français A et anglais B (et accessoirement espagnol C mais je l’ai supprimé de ma combinaison car j’ai souhaité me concentrer sur mes deux premières langues).

Les 4 grandes formes d’interprétation

- L’interprétation dite « simultanée»

L’interprète écoute le discours de l’orateur·ice et le retranscrit « en temps réel » vers la langue cible. Le décalage est de quelques secondes à peine. C’est le format le plus répandu, qui permet une grande fluidité dans les échanges. En simultanée, les interprètes travaillent en binôme et se relaient toutes les 30 minutes environ pour maintenir un niveau de concentration optimal (si vous ne comprenez pas pourquoi, je vous invite à essayer d’écouter un discours et parler en même temps pendant une heure J).

- L’interprétation consécutive

L’interprète écoute et prend note du discours et le restitue a posteriori. C’est un format qui est adapté à des réunions en petit comité et relativement courtes. En effet, la consécutive ralentit le rythme des échanges car il faut attendre l’interprétation avant de poursuivre. Ayez donc bien à l’esprit qu’il faudra prévoir à peu près deux fois plus de temps de discours dans ce cas de figure. Dans le cas d’une conférence avec beaucoup de monde, et surtout en anglais > français, soyons honnêtes, une partie de la salle risque de trouver le temps long à entendre deux fois la même chose, même si l’interprète assure et que sa voix est enchanteresse !

- L’interprétation chuchotée, ou chuchotage

C’est de la simultanée mais sans équipement et destinée à une ou deux personnes seulement. L’interprète se place à proximité des personnes qui ne comprennent pas la langue originale et leur interprète le discours.

- L’interprétation de liaison

Elle se pratique dans un cadre un peu moins formel. L’interprète traduit après chaque phrase ou idée, généralement sans prendre de notes. C’est un format adapté aux négociations commerciales, ou aux missions de services publics par exemple (visites médicales, services sociaux ou pénitentiaires).

L’interprète peut également intervenir à distance, via des plateformes qui offrent la fonctionnalité « interprétation », avec des canaux de communication dédiés à la simultanée.

Le matériel

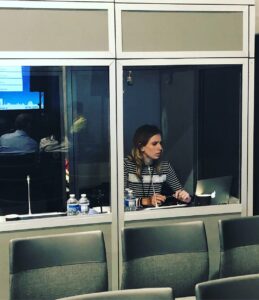

Interprétation en cabine à l’occasion de la Paris Healthcare Week (photo d’Anna Guessel, de Sogedicom)

La simultanée se pratique généralement en cabine insonorisée (vous savez, les espèces d’aquariums dans lesquels vous pouvez observer les interprètes à l’œuvre). Ainsi, l’interprète n’est pas gêné·e par les bruits de la salle et le public, de son côté, n’est pas parasité par la parole de l’interprète. L’interprète parle dans un micro, rattaché à une console, et le public écoute l’interprétation à l’aide d’un récepteur et d’un casque.

Cabine de table, installation pour un colloque à l’Université de Bordeaux

Il est possible d’installer des cabines de table pour les conférences qui ont lieu dans des endroits trop exigus pour accueillir une cabine. Il s’agit, dans ce cas, d’un petit module insonorisé à poser sur une table, cela permet de faire écran, mais n’insonorise pas complètement.

Bidule utilisé pour une mission au siège d’Orange (photo d’Anna Guessel, Sogedicom)

Il existe également du matériel léger / mobile d’interprétation ou « bidule », pour les intimes. L’interprète est équipé·e d’un micro et d’un émetteur, tandis que le public écoute l’interprétation au casque. Le matériel se présente dans une malette. Il est adapté aux visites de site / d’usine car il permet, comme son nom l’indique, d’être mobile. En revanche, je dois admettre ne pas savoir pourquoi il est également appelé « bidule ».

La consécutive, le chuchotage et la liaison ne nécessitent pas de matériel particulier.

Les tarifs

Les interprètes facturent généralement à la journée, ce qui ne cesse de surprendre. Pourquoi ?

→ Parce que, pour commencer, une mission d’une heure peut bloquer toute une journée.

Si l’on facturait à l’heure, vous vous retrouveriez probablement avec de nombreuses annulations de dernière minute (car il arrive régulièrement que les client·es se rendent compte qu’iels ont besoin d’interprètes au dernier moment). Payer un·e interprète à la journée, c’est s’assurer de sa présence le jour J.

→ Et la deuxième raison, la plus importante, selon moi, c’est que nous préparons les missions en amont. C’est d’ailleurs pour cela que nous vous harcelons de mails pour demander de la documentation.

Ainsi, le tarif n’est pas seulement déterminé par le temps de présence mais également par la durée de préparation. Quand vous payez pour une journée de travail, vous payez en réalité probablement pour 2 jours, voire plus, pour certaines réunions très techniques (autant de temps qu’iel ne pourra pas consacrer à une autre mission, d’ailleurs).

Finalement, sur ce point, nous sommes un peu comme des enseignant·es. Le travail que vous voyez au bout du compte n’est que le fruit de notre préparation. Et par-là, j’entends la préparation de la mission elle-même, mais aussi le temps passé à se former et à se renseigner sur l’actualité générale et celle propre à nos domaines de spécialisation, sans compter la pratique de nos langues au quotidien pour se maintenir à niveau.

Je profite de cette occasion pour insister sur le caractère essentiel des documents de préparation. Vous ne pouvez pas espérer qu’un·e interprète fournisse un travail de qualité sur des sujets complexes sans lui donner de la matière à travailler. L’interprète a besoin de comprendre ce dont iel va parler pour faire son travail correctement car la langue est une affaire de contexte, d’idées, de messages, pas de mots.

Vos orateur·ices sont probablement expert·es dans leur domaine. Souvent, iels ont obtenu des diplômes et travaillent depuis des années sur les mêmes sujets. Il serait presque vexant pour ces dernier·ères que l’interprète, même passionné·e, maîtrise parfaitement le sujet sans aucune préparation préalable.

La préparation

Mais de quels documents l’interprète a besoin ?

- La liste des participant·es, avec le nom de leur fonction et de leur organisation dans la mesure du possible. Souvent, à l’occasion d’une table ronde par exemple, les participant·es ne veulent pas passer trop de temps à se présenter et parlent le plus vite possible pour que leur tour passe rapidement. Leur nom peut donc être écorché et une partie de l’information amputée. Par ailleurs, cette liste nous permet d’effectuer des recherches sur les intervenant·es et de voir leurs publications, des discours filmés ou autres, dans le cas où iels n’auraient pas de présentation.

- Les présentations des intervenant·es, même inachevées !

- Les discours ! Mais ça, c’est dans un monde idéal.

- Tout élément de contexte (brochures de l’entreprises pertinentes par rapport au sujet de la réunion…)

- Des glossaires, si vous en avez déjà, notamment si votre organisation est atteinte d’acronymite aigue

→ Un briefing en amont, par téléphone ou sur place, peut être pertinent pour apporter le plus d’informations possible.

C’est tout pour ce petit tour d’horizon de l’interprétation. Je m’arrête là afin de ne pas trop vous ennuyer car cet article est déjà bien assez long !

À bientôt pour une prochaine publication, car je n’ai pas fini de vous parler d’interprétation !

0 commentaires